「ウォータージェット工法」は超高圧水によりコンクリート構造物の、はつり・目粗し・洗浄等を行う工法です。

施工時に大量の水を使用するため、その分の濁水(汚水)が施工過程で発生します。

ウォータージェット工事の施工においては、発生した濁水(汚水)を適切に処理することも大切な作業です。

ウォータージェット工事で発生した濁水(汚水)の処理方法に関するお問い合わせを多く頂きますので、

実際に現場で処理している方法を現場写真と共に紹介させて頂きます。

※あくまで、撮影に使用した現場での状況も御座いますので、ご参考までにご覧下さい。

※参照しているデータは掲載時点での情報です。情報が古くなっている場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

目次(クリックすると該当箇所まで移動します。)

・排水(濁水)処理がウォータージェット工法で必要な理由

・ウォータージェット工法施工時の使用水量

・ウォータージェット工法施工時に発生する濁水の状況

・ウォータージェット工法で発生した濁水の排水基準

・ウォータージェット工法-排水(濁水)処理の流れ-

①施工する

②発生した排水(濁水)を吸引する

③中継地点(施工箇所からノッチタンクまで遠い場合)

④ノッチタンクに到着した排水(濁水)を処理する

⑤排水基準を満たし、無害となった状態で排水する

ウォータージェット工法の資料、当社についてのパンフレットをご希望の方は、こちらから申請フォームをご利用下さい。

排水(濁水)処理がウォータージェット工法で必要な理由

ウォータージェット工法施工時の使用水量

ウォータージェット工法の施工時に一日で使用する水量は、ポンプ一台あたり約5,000~6,000ℓです。

一人暮らし世帯での一ヶ月あたりの平均使用水量が8,000ℓとのことなので、ウォータージェット工事で使用する水量の多さが分かると思います。

※水道使用量は㎥(立米)表記ですが、使用量1㎥=1,000ℓと換算できます。

ウォータージェット工法は、必要に応じて水を使用するのではなく、加圧した超高圧水をポンプ稼働中に使い続ける工法です。

そのため、人一人が一ヶ月で使用するのに匹敵する水量を、一日で使用することになります。

限りある資源である水を大量に使用するからこそ、再利用可能な状態に戻すことがウォータージェット工法には求められています。

ウォータージェット工法施工時に発生する濁水の状況

ウォータージェット工法の施工時に使用する水は特殊なモノではなく、身近な水道水などの浄水です。

しかし超高圧に加圧して施工に使用すると、対象物の成分(微細なコンクリート片など)や施工対象の劣化によりアルカリ性を含んだ濁水に変化します。

発生した濁水をそのまま排水をしてしまうと、水を再利用出来ないだけで無く、環境汚染に繋がります。

そのため、水質汚濁防止法や各地方自治体で指定されている排水基準を満たす処理を行い、各工事現場で指定された排水路に放水します。

ウォータージェット工法で発生した濁水の排水基準

水質汚濁防止法や各地方自治体により、工業用排水の排水基準値が指定されています。

ウォータージェット工法において満たす必要のある基準値の項目は、施工時に発生する濁水の状況から、水素イオン濃度(pH)と浮遊物質量(SS)が主となります。

参考までに、2019年8月時点で関東圏の各地方自治体で定められている排水基準を掲載します。

<表:関東圏各地方自治体で定められている排水基準>

| 地方自治体名称 | 水素イオン濃度(単位:pH) | 浮遊物質量(単位:ℓ/mg) |

|---|---|---|

| 東京都 | 5.8以上8.6以下 | 120 |

| 神奈川県 | 5.8以上8.6以下 | 70 |

| 埼玉県 | 5.8以上8.6以下 | 180 |

| 千葉県 | 5.8以上8.6以下 | 200 |

| 茨城県 | 5.8以上8.6以下 | 200 |

| 栃木県 | 5.8以上8.6以下 | 200 |

| 群馬県 | 5.8以上8.6以下 | 排水量により変動 |

ウォータージェット工法を施工する現場の所在地の地方自治体の定める排水基準値を満たしてから放水することが、ウォータージェット工事における排水(濁水)処理です。

ここまで徹底して行う事により、「ウォータージェット工法は環境にも優しい」と言いきることができます。

また、ウォータージェット工法を専門に扱うからこそ、徹底しなければなりません。

ウォータージェット工法-排水(濁水)処理の流れ-

※各画像はクリックすると拡大表示されます。見難い場合はご利用下さい。

①施工する

まずは水を使用します。

作業員A君が、今日も元気にポンプ車から供給される超高圧水を、

対象物めがけて噴出し、はつり作業を行います。

「エイッ!!」

そうすると、コンクリートガラと共に、不純物を含んだ濁水が発生します。

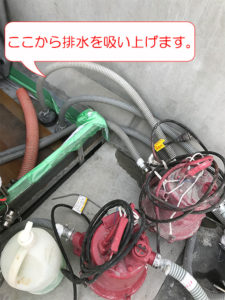

②発生した濁水(汚水)を吸引する

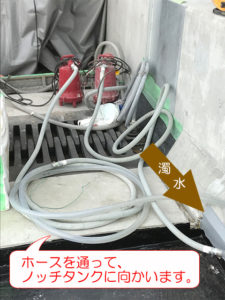

③中継地点(施工箇所からノッチタンクまで遠い場合)

今回の現場が施工箇所からノッチタンクまで遠く、一回でノッチタンクまで運べないので中継させます。

「カボチャ」君の登場です。

施工箇所からの距離によっては、「カボチャ」君は登場せず、そのままノッチタンクまで運びます。

「カボチャ」君に溜まった濁水(汚水)は、ノッチタンクに向かいます。

写真の青いホースがノッチタンクに続いています。

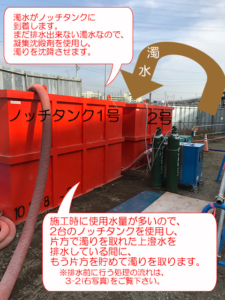

④ノッチタンクに到着した濁水(汚水)を処理する

濁水(汚水)を処理するノッチタンクは2台用意します。

前述した通り、「ウォータージェット工法」施工時に使用する水量が多いのと、施工中は常に水を使用しているため、貯めっぱなしにするとあふれてしまいます。

なので、片方のノッチタンクで濁水(汚水)を貯めながら、もう片方で排水するための準備を行います。

ノッチタンク1号と2号に溜まった濁水(汚水)は、「pH調整機」を使用し水素イオン濃度を調整します。

また、凝集沈殿剤を使用し濁りを沈降させ浮遊物質量を調整します。

このように調整し、各地方自治体の定める排水基準値を満たしています。

手前にある緑色の機材はpH調整機に電力を供給するための発電機です。

⑤排水基準を満たし、無害となった状態で排水する

上記④で行うpH調整方法です。

ノッチタンク内の濁水(汚水)がpH調整機を通る時に、横に立っている2本の炭酸ガスが濁水(汚水)に注入され、水素イオン濃度が調整されます。

・硫酸バンド(硫酸アルミニウム)を使用した調整方法

別現場となりますが、硫酸バンド(硫酸アルミニウム)を使用した調整処理もご紹介します。

硫酸アルミニウムを使用することで、水中のアルカリ成分と反応し中和する作用と、その作用時に濁りも吸着する作用が働きます。

実際にはノッチタンクに貯めた濁水(汚水)への凝集沈殿剤使用後、硫酸バンドを投入し、水素イオン濃度の調整を行います。

もちろん投入するだけではなくちゃんと調整できているか、PH測定器を使用して実際の数値を確認します。

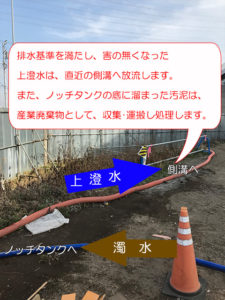

排水基準を満たした上澄水は、濁水(汚水)処理が完了し無害となりますので、現場で指定された排水溝に排水します。

凝集沈殿剤の効果により、ノッチタンクの底には濁水の濁りの原因となっていた汚泥が沈殿しています。

それを吸引車で収集し、運搬、産業廃棄物として適正に処理を行います。

ウォータージェット工法は環境に配慮した工法

以上が大まかな濁水(汚水)処理の流れとなります。

施工中に発生した濁水(汚水)を収集し、濁りの除去とPH調整を行い、放水できる上澄み水と産業廃棄物として処理する汚泥に分ける。

そのような処理を行い、水資源をリサイクルしています。

今回は掲載しておりませんが、実際の施工時には吸引車を手配し、この濁水(汚水)処理の完了をもって、ウォータージェット工事の施工が終了します。

環境への配慮まで出来てこそ、「ウォータージェット工法」が各種工事に有用であると言えます。

※更に詳しい情報をご希望の場合は、こちらのボタンから当社にお問い合わせ下さい。

上記ボタンより、当社への施工、現調、見積もり依頼も承っております。

お電話でのお問い合わせも随時承っております。

お気軽にご用命下さいませ。

ウォータージェット工法の資料、当社についてのパンフレットをご希望の方は、こちらから申請フォームをご利用下さい。

・他のウォータージェット工法の解説ページは、下記バナーよりご覧頂けます。